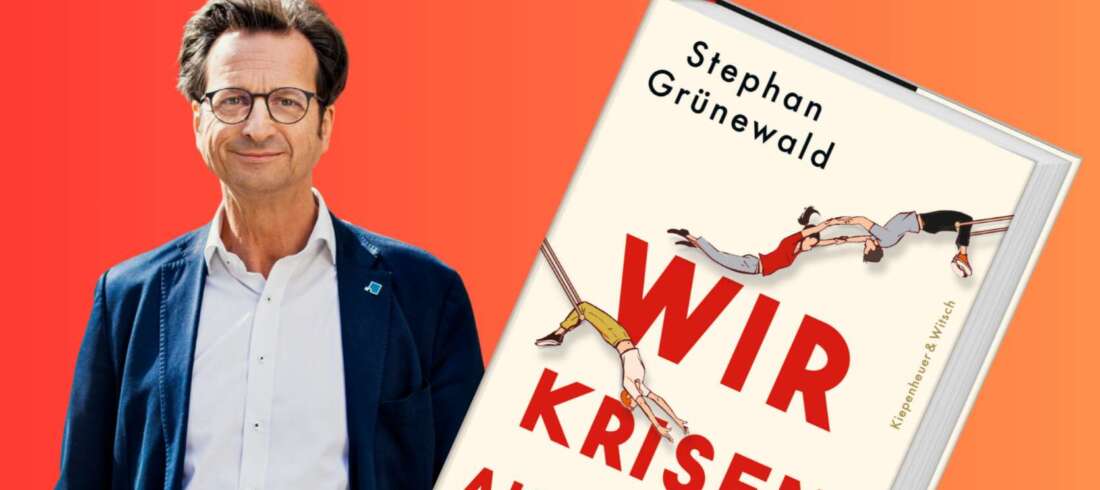

In seinem neuen Buch „Wir Krisenakrobaten – Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft“ (Kiepenheuer & Witsch, ab Oktober 2025) legt rheingold-Gründer und Managing Partner Stephan Grünewald die deutsche Seele auf die Couch – und zeigt, wie Menschen inmitten einer Dauerkrise erstaunliche Strategien der Selbstbehauptung entwickeln.

Ich finde, das ist ein sehr lesenswertes Buch, denn jenseits des wichtigen Inhalts, ist die Lektüre ein sprachlicher Gewinn. Es gibt ganz viele wunderbare Formulierungen, die die Lektüre an sich schon lohnend machen.“ Theo Koll

Seit Jahren untersucht Grünewald mit dem rheingold Institut die psychologische Verarbeitung gesellschaftlicher Umbrüche. In Tausenden tiefenpsychologischer Interviews zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Die Menschen reagieren auf die Überforderung der Weltlage mit einer beeindruckenden, aber auch riskanten Form der Selbststabilisierung – Grünewald nennt sie Krisenakrobatik.

Stars in der privaten Manege

„Wir sind Stars in unserer privaten Manege“, sagt Grünewald. Während sich viele ohnmächtig gegenüber politischen und globalen Entwicklungen fühlen, gelingt ihnen im persönlichen Bereich ein erstaunlicher Balanceakt: Sie schaffen sich kleine Inseln der Kontrolle – Wohlfühloasen, Routinen, Spieleabende oder Fitnessrituale. Sie kaufen Produkte, die an die „gute alte Zeit“ erinnern, und pflegen Freundeskreise, die Halt geben.

Diese Strategien sind psychologisch wirksam: Sie geben Struktur, Selbstwirksamkeit und das Gefühl, das eigene Leben im Griff zu haben. Doch sie haben auch eine Schattenseite. „Freunde, die anstrengend sind oder anders denken, werden zunehmend aussortiert“, so Grünewald. „Das führt langfristig zu einer Wagenburgmentalität – Silodarität statt Solidarität.“

Von der Dauerkrise zur gestauten Energie

Das Buch beschreibt eine Gesellschaft, die auf Halten spielt. Die Dauerkrisen der letzten Jahre – Pandemie, Krieg, Klima, Wirtschaft – haben eine „gestaute Bewegungsenergie“ erzeugt. Es fehlt an kollektiven Zielen, an geteilten Projekten, die Energie in gesellschaftliche Tatkraft verwandeln. „Wir haben Kraftreserven, aber sie sind blockiert“, sagt Grünewald. „Solange jeder für sich akrobatisch balanciert, entsteht kein gemeinsamer Schwung.“

Raus aus der Komfortzone – hinein in die Resonanz

Grünewald plädiert daher für neue Räume der Begegnung: Orte, an denen sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven wieder begegnen können – in Schulen, Vereinen, Betrieben und im öffentlichen Raum. Soziale Kompetenz müsse wieder bewusst gelernt werden, besonders in einer Zeit, in der digitale Kommunikation reale Reibung ersetzt.

Auch in der Arbeitswelt sieht Grünewald Handlungsbedarf. „Zu viel Homeoffice führt zu einer Wirklichkeits-Deprivation“, warnt er. „Wer sich nur im digitalen Raum bewegt, verliert Resonanz und gemeinsame Erfahrung – als ob man zu lange in einer körperwarmen Badewanne sitzt.“

Vertrauen in den gemeinsamen Sprung

Trotz aller Krisenbilder bleibt das Buch kein pessimistisches Werk. Es ist eine Einladung, die Kunst der Krisenakrobatik zu erweitern – vom individuellen Balanceakt hin zu einer kollektiven Haltung.

Grünewald greift dafür das Bild der Bremer Stadtmusikanten auf: „Sie hatten eine gemeinsame Not, aber auch eine gemeinsame Vision. Erst im Zusammenwirken gelang ihnen der Sprung in ein neues Leben.“

So versteht sich „Wir Krisenakrobaten“ als psychologisches Zeitporträt – und als Plädoyer für Vertrauen, Verbundenheit und gesellschaftliche Resonanz.