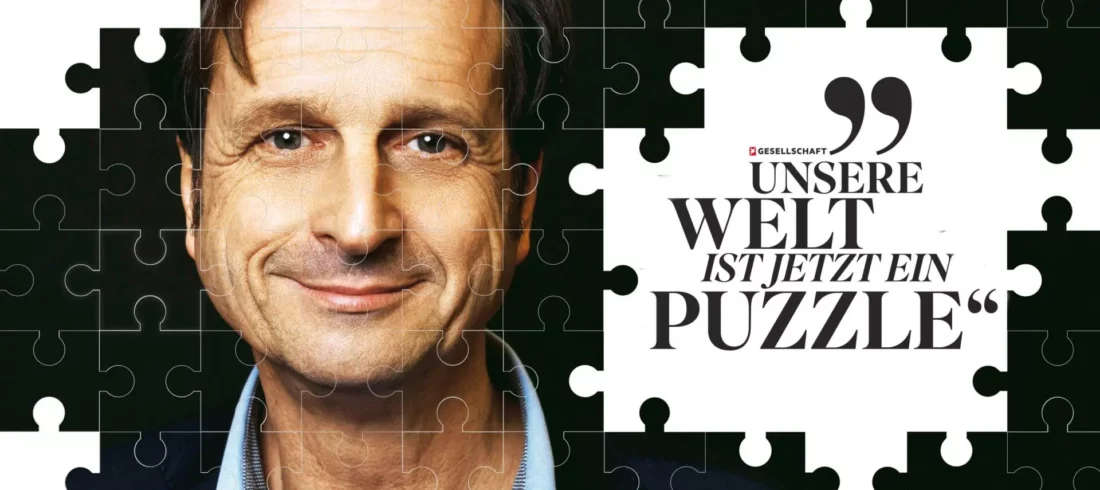

Auf einmal liegt unser altes Leben in tausend Teilen vor uns. Stephan Grünewald, einer der bekanntesten Psychologen des Landes, sieht beim Zusammenfügen große Risiken – aber auch den Zauber des Neuanfangs.

Das Interview mit Stephan Grünewald erschien am 25. April 2020 beim Stern.

Herr Grünewald, vor der Krise haben Sie in Studien und Büchern beschrieben, wie die Deutschen ihr Land wahrnehmen: als Wohlstandsparadies, als Auenland, das von außen durch das finstere Grauenland, durch Globalisierung, Fremde, Flüchtlinge, Terror gefährdet ist. Jetzt kommt die Bedrohung durch ein tödliches Virus hinzu. Wie ist die aktuelle Seelenlage der Nation?

Wir erleben eine bewunderungswürdige Duldungskraft der Menschen. Sie sind bereit, eine Menge auszuhalten. Sie halten still. Sie warten ab. Aber wir wissen auch, diese Duldungszeit steht unter einer gewaltigen inneren Anspannung. Das merken die Menschen auch in sich selber. Wann bricht es aus mir aus? Im Moment glaubt die Mehrheit noch, dass dieses Kollektivschicksal alle zusammenschweißt, aber die große Sorge ist, dass dieser Zustand kippt. Das macht es auch für die Politik so schwierig, den richtigen Ton zu finden. Es ist ein schmaler Grat zwischen rasten und ausrasten.

Welches Verhalten hat Sie als Psychologen in der Krise überrascht?

Puzzle sind auf einmal sehr populär.

Meine Frau saß am Wochenende auch mit der halb fertigen Freiheitsstatue aus 1000 Teilen am Esstisch.

Psychologisch ist das sehr interessant. Unsere Welt ist mit Corona auch in tausend Teile zersprungen. Beim Puzzle stellen wir die Ordnung ganz langsam und Stück für Stück wieder her. Wie geht Ihre Frau beim Puzzeln vor?

Erst macht sie den Rahmen, dann die dunklen Teile, dann die blauen und weißen für den Himmel. Was sagt der Psychologe zu dieser Strategie?

Der äußere Rahmen gibt uns Halt, als Leitlinie oder Leitplanke. Typisch ist auch, dass sie sich Etappenziele gesetzt hat. Schritt für Schritt. Das kann man auch gut auf die große Politik übertragen.

Sie gehören zum zwölfköpfigen Corona-Rat des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Haben Sie ihm auch zu kleinen Etappen geraten?

Ja, ich habe die Analogie vom Puzzle aufgegriffen. Gebt den Menschen alle zwei bis drei Wochen eine neue Farbe oder Losung.

Welche Zeitspanne bis zum nächsten Ziel halten wir am besten aus?

Zwei bis drei Wochen sind gut, sechs Wochen das Maximum.

Wie kommen Sie darauf?

40 Tage, etwa sechs Wochen, sind das alte Pestmaß. So lange mussten ankommende Schiffe in der Pestzeit in Venedig im Hafen liegen, bevor die Besatzung an Land durfte. Das ist eine Zeitspanne, die wir Menschen noch gut überblicken können.

Sie gewinnen Ihre Phänomene und Befunde über uns durch mehrstündige tiefenpsychologische Interviews. Bei rheingold auf der Couch lagen schon zigtausend Frauen und Männer. Wie können Sie in Corona-Zeiten überhaupt arbeiten?

Wir haben vor fünf Wochen über Nacht die Methodik auf virtuelle Tiefeninterviews umgestellt. Es bleibt aber so, dass der Psychologe zwei Stunden mit den Menschen spricht. Ein Nachteil ist, wir erleben den Probanden jetzt weniger, aber dafür erhalten wir Einblicke ins Privatleben, die man sonst nur selten bekommt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wie froh die Menschen sind, dass sich ein zweistündiges Fenster in ihrer Isolation öffnet. Sie können im Gespräch ihren Alltag auch noch einmal neu sortieren. Im Moment erleben wir unsere Probanden als dankbarer als jemals zuvor.

Graut Ihnen persönlich vor der Corona-Welt, in der wir jetzt zu leben lernen?

In der Krise wirken so viele Angstmomente zusammen. Ich habe Angst um die Gesundheit meiner Familie. Ich sorge mich um meine Eltern, die Mitte 80 sind. Meine Tochter hat Downsyndrom, sie ist 20. In Köln ist eine 49-jährige Frau mit Downsyndrom an Covid-19 gestorben. Dann sorge ich mich um unser Institut. Wir haben noch eine gute Auftragslage, aber die Anfragen werden weniger. Als Drittes die Sorge, wie bekommen wir unseren Alltag stabilisiert? Meine Tochter hat ihre Stelle in der Wäscherei einer Jugendherberge verloren. Sie musste ihre Wohngemeinschaft mit einem anderen Down-Mädchen und zwei Studierenden aufgeben, die zu ihren Eltern gegangen sind. Und dann beschäftigt mich die Frage: Wie hält unsere Gesellschaft die Krise aus?

Es ist schon die dritte große Krise in diesem jungen Jahrhundert. In der Finanzkrise 2008 hatten wir Angst um unser Geld. In der Flüchtlingskrise 2015 fürchteten viele um ihre Sicherheit. Jetzt geht es um Leben und Tod.

Die Corona-Pandemie unterscheidet sich gravierend von allen anderen Krisen.

Wie meinen Sie das?

Unser kompletter Alltag steht kopf. Alles, was unserem Leben bisher Struktur, Bestätigung, Kompensation und Trost gegeben hat, bricht auf einmal dramatisch weg. Die Krisen davor waren Ereignisse, die weit weniger tiefe Erschütterungen hervorgerufen haben. In der Finanzkrise haben sich Merkel und ihr Finanzminister breitbeinig vor die Bedrohung gestellt und signalisiert: Wir beschützen euch. Bei den Flüchtlingen waren es die Obergrenzen und der Türkeipakt, die zur Beruhigung führten. Was wir jetzt erleben, ist anders: Diese Krise wirkt unmittelbar.

Weil jeder direkt betroffen ist?

Mehr noch, jeder Mitmensch ist auf einmal eine changierende Gestalt. Ist er ein freundlicher Helfer, der mich unterstützt und schützt? Oder ein Aggressor, der, ohne es zu wissen, das Virus in sich trägt und mir die Infektion bringt? Das ist eine komplett andere Gemengelage. Sie hat für die Menschen eine existenzielle Dramatik. Der Kern dieser Krise ist eine ungeheure Ohnmachtserfahrung.

Wie erklären Sie die Hamsterkäufe?

Die Menschen wollten damit die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommen.

Klopapier zur Krisenabwehr, ernsthaft?

Wer Mengen an Klopapier kauft, demonstriert, dass er auch in der Krise geschäftstüchtig ist. Wir haben eine Studie für einen Sanitärhersteller gemacht. Da fiel uns ein Verbrauchertyp besonders auf, wir nannten ihn den Protzer. Er ist stolz darauf, drei bis viermal am Tag erfolgreich aufs Klo gehen zu können. Er tut dies meist dann, wenn er das Gefühl hat, die Kontrolle über den Alltag zu verlieren. Er schiss buchstäblich auf die Verhältnisse und bekam die Dinge so in den Griff.

Bei uns in der Nachbarschaft ist ein Farbfächer das am meisten getauschte Objekt. Die Leute streichen ihre Wände.

Gutes Beispiel. Beim Heimwerken, Basteln oder Gärtnern geht es auch darum, die Kontrolle über das Leben zu behalten oder zurückzuholen. Der Baumarkt ist der Ort der persönlichen Aufrüstung. Nirgendwo sonst machen Menschen solche Ermächtigungserfahrungen. Hämmer, Bohrer, Zangen verschaffen eine große Wirkmacht.

Der Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar sagt: „Menschen kommen physisch und psychisch geschwächt aus der Krise. Das schwächt Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft.“ Hat er Recht?

Ich sehe die Gefahr, aber nicht so pauschal. Die Krise wird unterschiedlich erlebt. Die einen sind in einer Entschleunigung. Sie haben nicht so viel zu tun und wenden sich dem analogen Reichtum des Lebens zu. Sie kochen, sie führen Beziehungsgespräche, sie gehen spazieren und genießen die Natur. Das führt zur Gesundung und Erdung.

Andere rackern weiter unter verschärften Bedingungen. Ein Teil der Wirtschaft lief ja weiter.

In der Krise wurden viele mit einer digitalen Verdichtung ohne Beispiel konfrontiert. Für sie brechen wichtige Dehnungsfugen aus dem Alltag weg. Ich nehme mich selbst als Beispiel: Vor ein paar Tagen hatte ich eine Präsentation bei einem Unternehmen. Das wäre normalerweise ein Tageswerk gewesen: drei Stunden Anreise mit der Bahn, drei Stunden beim Kunden, drei Stunden zurück. Das wurde jetzt digital auf ein zweistündiges Meeting verkürzt. Die restlichen sieben Stunden wurden mit weiteren Meetings gefüllt. Da fällt das Auspendeln weg. Aus der Krise werden die einen noch erschöpfter herauskommen, die anderen hatten Urlaub vom Hamsterrad.

Wie wichtig war es, dass wir nie eingesperrt waren, Spazierengehen und Joggen blieben erlaubt?

Ich bin froh, dass es keine rigorosen Ausgehverbote gab. Den Menschen blieben ihre kleinen Fluchten. Die deutsche Seele kann man als Doppelseele beschreiben. Wir sind bürokratisch, formalistisch, der TÜV der Welt. Wir halten es mit uns selber in dieser Kontrolliertheit auch nur aus, indem wir gleichzeitig Reiseweltmeister sind. Die kleine Spazierflucht wird zum Ersatz für Toskana und Mallorca.

Die Kanzlerin hat ihr Volk mehrfach gelobt. Fast alle halten sich brav an die neuen Regeln. Sind wir Deutschen smart oder zu obrigkeitshörig?

Bei vielen Menschen hierzulande sind Diszipliniertheit und Sehnsucht nach fester Kontrolle ausgeprägter als in anderen Mentalitätsräumen. In der Krise war das ein Vorteil. Wir stehen im internationalen Vergleich bei den Mortalitätsraten gut da.

Aber der Streit über die Corona-Regeln wird schärfer.

Wir sind nach einer Phase des kollektiven Brems-Aktivismus in der Polarisierungsphase angekommen. Nun melden sich die Zweifler zu Wort. Jetzt ist es wichtig, für Verständnis zu werben. Ein Beispiel: Die kollektiven Restriktionen wurden von den Menschen bereitwillig getragen, weil sie für alle gleich waren. Alle mussten den gleichen Verzicht leisten. Der Übergang ist jetzt sehr sensibel. Individuelle und differenzierte Lockerungen können schnell als Ausscheren aus der Solidarität erlebt werden. Damit können neue Neidstrukturen, Eifersüchteleien, Geschwisterrivalitäten entstehen. Wenn wir spezifische Lockerungen für Branchen oder Gruppen wählen, dann muss das genau erklärt werden. Jeder muss das Gefühl haben, die Erleichterungen kommen nicht Einzelinteressen, sondern dem Ganzen zugute.

Wie gelingt das am besten? Was haben Sie im Corona-Rat empfohlen?

Die Menschen brauchen in der Lockerung klare Handlungsanweisungen. Einmal, damit sie nicht in den alten Schlendrian verfallen. Aber auch damit sich nicht das Gefühl der Hilflosigkeit breitmacht. Daher ist es klug, über Masken oder eine Tracking-App nachzudenken, mit der Infektionsketten nachverfolgt werden können.

Welche Läden hätten Sie als erste wieder geöffnet?

Die Friseure.

Warum?

Im Lockdown, in der sozialen Deprivation, haben viele Menschen Angst zu verwildern. Und diese Verwilderungsängste werden besonders geschürt, wenn man merkt, die Frisur entgleitet, da ist nur noch Wildwuchs. Der Gang zum Friseur wird zum zivilisatorischen Akt, der den Bürger vom Barbaren unterscheidet. Deshalb haben die Friseure eine wichtige Funktion, sie sind Alltagstherapeuten für die Menschen, sie waschen uns den Kopf.

Was haben Sie bei Politikern beobachtet, die mit einer noch nie da gewesenen Krise konfrontiert sind?

Ich habe Herrn Laschet erlebt, der mich positiv überrascht hat. Er hat sich viel Zeit genommen. Wir saßen viermal zwei Stunden virtuell beieinander. Er hat klug moderiert. Wenn wir beim Puzzlebild bleiben, konnte er am Ende die Positionen in eine Gesamtstruktur bringen.

War für Sie der Machtkampf mit Markus Söder zu spüren?

Nicht für mich. Mein Eindruck war, ihm war die gemeinsame Entscheidung wichtiger als der persönliche Gewinn. Das fand ich sehr beruhigend.

Das Virus passt auf makabre Weise zur Propaganda der Rechten: Es kam aus dem Ausland. Aus dem Grauenland. Globalisierung und offene Grenzen beschleunigten seine Verbreitung. Welche Reaktionen erwarten Sie im Auenland: mehr Angst, mehr Fremdenhass, mehr Abschottung? Weniger Weltoffenheit?

Wir sind schon jetzt in einer Phase, in der es zwei Tendenzen gibt, die mir Sorge machen. Wir haben durch die Krise unseren Lebensfokus drastisch verengt. Die Menschen haben im Moment keine globale Perspektive, auch keine europäische und keine deutsche Perspektive. Sie schauen, wenn überhaupt noch, in ihr Bundesland, in ihre Stadt oder ihren Stadtteil. Diese Verengung des Blickfeldes kann rechten Kräften in die Hände spielen.

Und die zweite Tendenz, die Sie sorgenvoll stimmt?

Wir erleben jetzt schon den Ruf nach einem Söder plus. Nach einem charismatischen Führer, der noch klarer reglementiert. Immer mehr Menschen, auch jenseits der AfD-Klientel, betrachten die Demokratie mit ihren mühseligen und langwierigen Prozessen skeptisch, und sie liebäugeln mit autoritären Politikern, die in Rekordzeit Projekte durchwinken. Da gibt es eine geheime Faszination, die durch diese Krise gestärkt werden kann.

Dann schwebt die Große Koalition in aktuellen Umfragen lediglich auf einem Zwischenhoch?

Ja, die dunklen Wolken ziehen auf. Man kann das an der Mediennutzung ablesen. Am Anfang der Krise vertieften sich die Menschen viel länger und intensiver als sonst in Qualitätszeitungen und Zeitschriften. Das lässt schon wieder nach. Jetzt haben Tagtraumblasen im Internet wieder starken Zulauf. Verschwörungstheorien wuchern. Die Unruhe wächst. Die Gefahr ist, dass viele nach der Krise ihre Ohnmachtserfahrungen versuchen zu kompensieren, indem sie neue Sündenböcke suchen. Personen, die die Gefahr verdinglichen.

Gibt es dafür Beispiele aus früheren Krisen?

Meine erste psychologische Untersuchung habe ich einige Monate nach Tschernobyl gemacht. Wenige Wochen nach der Reaktorkatastrophe, die auch mit einer unsichtbaren Bedrohung verbunden war, hatten wir auf einmal eine große Asylantendebatte. Da konnten die Leute wieder Kontrolle zeigen und ihr Mütchen kühlen.

Andererseits sehen wir auch große Solidarität. Die Menschen nehmen Rücksicht, helfen einander. Wird davon etwas bleiben?

Einigkeit in der Gesellschaft entsteht, wenn es eine verheißungsvolle Vision gibt oder eine gemeinsame Bedrohungslage, also eine negative Vision. Die Bedrohung durch Corona bleibt vermutlich noch lange, also auch der Zusammenhalt.

Eine Folge der Krise wird eine rasante Digitalisierung sein. Supermärkte ohne Kassiererin, autonome Lkws ohne Fahrer, Fabriken ohne Menschen…

Das ist die eine Wirklichkeit nach Corona, die wir erleben werden.

Das heißt, es gibt noch eine andere?

Wir haben die Erfahrung gemacht, es geht auch mit weniger. Mit weniger Konsum, mit weniger Sozialkontakten. Vor Corona undenkbar. Da hatten wir das Gefühl der digitalen Allmächtigkeit. Per Handstreich, mit einem Wisch, konnten wir uns auf dem Smartphone die Welt aneignen und kontrollieren, sogar Sex und Beziehungen ertindern. Jetzt lehren uns Puzzle und Corona neue Demut. Es geht nur kleinteilig und mühselig voran. Wir lernen auch: Jedes noch so kleine Teil ist wichtig für das Ganze. Wir dürfen kein Teil übersehen oder verlieren, sonst klappt das Ganze nicht mehr.

Sie klingen optimistisch?

Wir haben jetzt die Chance, neu zu justieren, wie wir leben wollen, wie wir wirtschaften wollen, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Wir erleben im Guten wie im Schlechten, wozu wir fähig sind und worauf wir gut verzichten können. Wir spüren, wie nach dem Fasten, worauf wir wieder richtig Appetit haben. Das ist die große Chance, dass wir jetzt im Sozialen, in der Wirtschaft und in der Alltagsgestaltung eine Erweiterung unseres Repertoires erfahren, die es uns möglich macht, die Zukunft anders zu gestalten.

Woher wissen Sie das?

Das wird uns so in Tiefeninterviews geschildert. Die existenzielle Dramatik der Krise wird auch als Verlebendigung erlebt. Wir sind aus der ewigen Wiederholungsschleife heraus, die die Gesellschaft die letzten zehn Jahre geprägt hat.

Nach der Finanzkrise hieß es auch: Die Globalisierung ist am Ende. Die Menschen kommen zur Besinnung. Dann gingen alle Kurse und Kurven wieder rasant nach oben. Vielleicht wird der Nach-Corona-Kapitalismus noch brutaler, noch menschenfressender.

Ich sehe, anders als nach der Finanzkrise, die große Chance, dass wir aufgrund der neuen Erfahrungen zu einer produktiveren Entwicklung finden. Nach der Finanzkrise haben wir zwei Bewältigungsmechanismen gesehen. Die Menschen feierten einen Konsumkarneval. Der andere Impuls war, wir stürzen uns in eine besinnungslose Betriebsamkeit. Jetzt sind wir zur besinnungsvollen Unbetriebsamkeit gezwungen worden. Und der Nährboden für gute Ideen ist Langeweile. Neues erwächst, wenn wir innehalten und sich zweckfreie Räume eröffnen. Auch Not kann bekanntlich erfinderisch machen.

Welchen konkreten Rat haben Sie für Menschen, denen die Krisenangst den Atem raubt?

Alles hilft, was dazu beiträgt, dass wir uns als tätige Menschen erfahren: gärtnern, kochen, töpfern, basteln, putzen, puzzeln.

Was tun Sie?

Ich will – neben der Forschung – „Die Pest“ von Camus wieder lesen. Schicksalsgleichnisse in der Literatur können sehr entlastend sein.

Das Gespräch führte Norbert Höfler.