Künstliche Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt ist für viele Beschäftigte Verheißung und Bedrohung zugleich und deshalb ein psychologischer Stresstest. KI begeistert und weckt zugleich die unbewusste Angst vor Ersetzbarkeit und Kontrollverlust.“ 76 Prozent nutzen sie bereits privat regelmäßig, 78 Prozent sehen neue Chancen für die Arbeitswelt. Doch parallel zur Faszination brodelt es in den Menschen. Arbeitnehmende verdrängen Ängste, durch KI entwertet oder gar ersetzt zu werden.

KI als Stresstest für die Zukunft der Arbeit

Die Studie „KI und die Zukunft der Arbeit: Stresstest für Führung und Zusammenarbeit“ des rheingold Instituts für die randstad Stiftung zeigt: Unternehmen setzen auf technologische KI-Einführung, unterschätzen aber Unsicherheit, Abwehr und Verdrängung. „Wer die psychologische Dimension ignoriert, riskiert Störungen in Teams, Vertrauensverlust und Blockaden im Transformationsprozess“, sagt Johannes Dorn, Geschäftsführer des rheingold Instituts. „Gerade jetzt müssen Unternehmen verstehen, dass es nicht nur um Technologie und Effizienzgewinne, sondern auch um Identität, Selbstwert und die Kultur der Zusammenarbeit geht.“

Hier geht es zur Aufzeichnung der Präsentation der Studie

Angst vor Ersetzbarkeit im Arbeitskontext

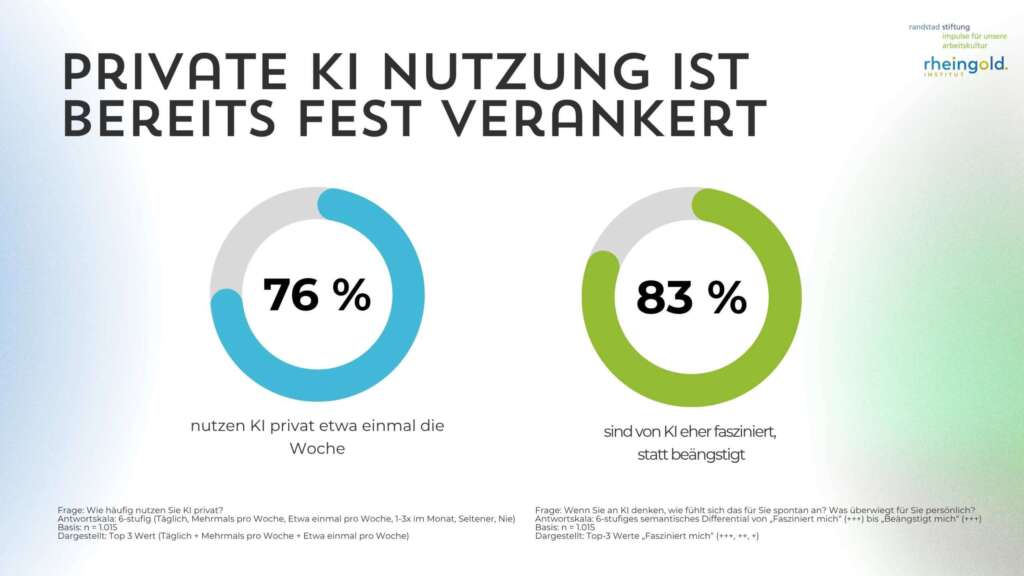

Künstliche Intelligenz (KI) ist in rasender Geschwindigkeit im Alltag vieler Menschen angekommen. 76 Prozent nutzen sie privat mindestens einmal pro Woche, häufig spielerisch und experimentell – zur Reiseplanung, für Bilder oder sogar als virtuelle Gesprächspartnerin oder Therapeutin. 83 Prozent geben an, dass sie sich von KI eher fasziniert als beängstigt fühlen. Doch im Arbeitskontext zeigt sich ein anderes Bild: Während 78 Prozent neue Chancen für die Arbeitswelt sehen und 72 Prozent sich durch KI unterstützt fühlen, offenbaren die Tiefeninterviews seelischen Stress.

KI als Beginn einer weitreichenden Disruption

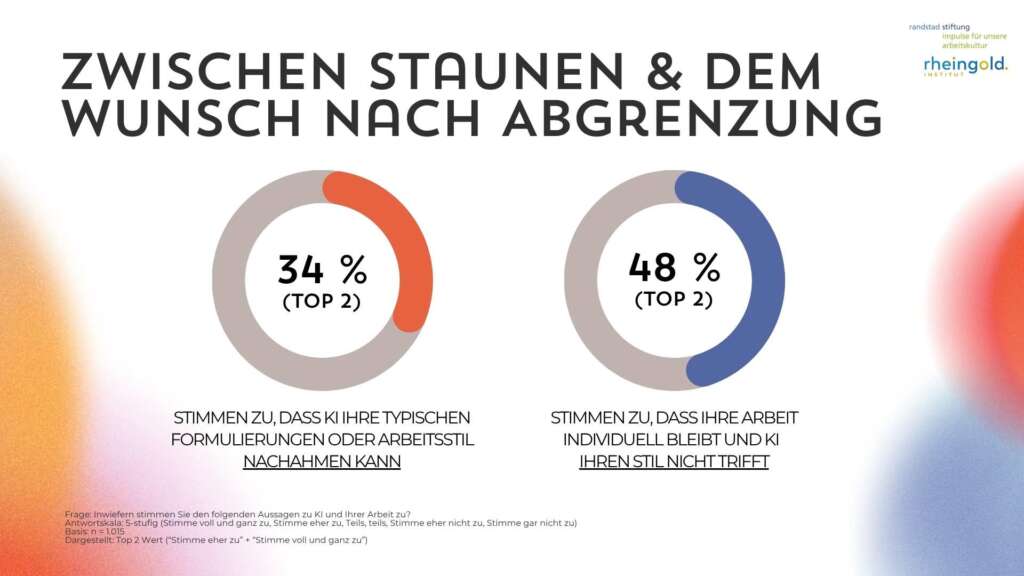

Die repräsentative quantitative Befragung (n=1.015) und 32 zweistündige rheingold-Tiefeninterviews zeigen: Wir stehen erst am Anfang einer weitreichenden seelischen Disruption. KI verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern stellt Identität und Selbstwert in Frage. Arbeit ist in unserer Kultur mehr als Erwerbstätigkeit – sie ist Ausdruck der eigenen Handschrift, Kreativität und Kompetenz. Genau hier berührt KI einen Nerv: 33 Prozent stimmen (eher) zu, dass KI ihren Arbeitsstil nachahmen kann. 48 Prozent halten ihre Arbeit für individuell. Insgesamt spüren die Menschen eine wachsende Konkurrenz durch eine Technik, die ihre Fähigkeiten nachahmt oder gar kopiert.

Verheißung und Realität: Entlastung oder Verdichtung?

Die Verheißungen der KI sind groß. 59 Prozent bestätigen, dass Aufgaben heute mit KI sehr viel schneller erledigt werden, 47 Prozent erleben sogar, dass ihre Kreativität beflügelt und ihre Möglichkeiten erweitert werden. 46 Prozent sehen ihre Erwartungen erfüllt oder übertroffen, weil KI hilft, schneller und effizienter zu arbeiten.

Doch diese Verheißungen wecken auch Ängste und Misstrauen, denn die Realität in einigen Unternehmen sieht bereits anders aus. Statt Entlastung erleben Beschäftigte Verdichtung, Effizienzdruck und Beschleunigung. Das Hamsterrad dreht sich schneller, die Welt rast noch stärker mit unbekanntem Ziel. Junge Menschen merken, dass es schwieriger wird einen Job zu finden und dass sie mit Künstlicher Intelligenz in Konkurrenz treten. KI wird damit für die Menschen zum Katalysator eines “Turbokapitalismus”: Ein Versprechen von Freiheit, das in neue Abhängigkeiten oder Effizienzdenken umschlagen kann.

Die psychologische Dynamik: Faszination, Abwehr, Verdrängung

Die Studie zeigt, dass die Oberfläche von Neugier und Faszination oft von Abwehr begleitet ist. Zwar geben 54 Prozent an, dass sie der Gedanke, KI könnte ihre Arbeit übernehmen, eher nicht beunruhigt. 55 Prozent sehen auch keine erheblichen Risiken für ihren Job. Doch in den Tiefeninterviews wird deutlich: Diese Gelassenheit ist häufig eine psychologische Abwehrhaltung. Viele beruhigen sich mit der Formel: „Mich wird es schon nicht treffen, andere Jobs sind bedroht, meiner nicht.“

So entstehen typische Umgangsformen mit KI:

- die eigene Kompetenz für „unersetzbar“ erklären (z. B. Empathie, Handwerk, soziale Kompetenz),

- Fokussierung auf Fehler und Defizite der KI, um sich selbst zu bestätigen,

- heimliche Nutzung, um die eigene Leistung besser darzustellen

- exzessiver Einsatz, um die eigene Wirkmacht zu steigern,

- Vermenschlichung: KI als Freund, Kollegin oder Therapeutin.

26 Prozent nutzen KI im Job ohne Wissen des Arbeitgebers, nur 32 Prozent berichten von klaren Richtlinien. 34 Prozent sagen, es gibt keinerlei Vorgaben, jeder gehe unterschiedlich mit der Nutzung um. Nur 28 Prozent haben Zugang zu Schulungen.

Die Umgangsformen wirken auf den ersten Blick harmlos, können jedoch zu Vertrauensverlust, Intransparenz und Missverständnissen in Teams führen. Wenn Mitarbeitende KI heimlich nutzen oder sie kleinreden, anstatt offen über Chancen und Sorgen zu sprechen, fehlt die Basis für eine gemeinsame Lernkultur.

Unsicherheit und fehlende Leitplanken

Die Zahlen verdeutlichen: In den meisten Unternehmen fehlen Strukturen, um KI bewusst zu integrieren. Nur 40 Prozent fühlen sich beim Thema Datenschutz und Compliance im Umgang mit KI sicher, 39 Prozent trauen sich zu, Grenzen oder Halluzinationen zuverlässig zu erkennen. Für die Mehrheit bleibt der Umgang mit KI damit ein Risiko.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch Führungskräfte verunsichert sind. Auch sie schwanken zwischen Innovationsdruck und Kontrollverlust und laufen Gefahr, mit der Unsicherheit ihrer Teams zu verschmelzen. Fehlende Regeln, fehlende Visionen und unsichtbare Fehlerkorridore verschärfen die Lage.

„Unternehmen dürfen die Einführung von KI nicht allein als technische Aufgabe begreifen“, betont Johannes Dorn, Geschäftsführer des rheingold Instituts. „Es braucht jetzt klare Leitplanken, transparente Kommunikation und Räume für offene Diskussion. Nur wenn Ängste ernst genommen und Orientierung gegeben wird, kann KI vom Unsicherheitsfaktor zum gestaltbaren Motor einer neuen Arbeitskultur werden.“

Der Zauberlehrling als Bild für die Angst vor Kontrollverlust

„Für viele unserer Befragten fühlt sich KI an wie die Geschichte vom Zauberlehrling“, sagt Leonie Allofs, Studienleiterin am rheingold Institut. „Man ruft Geister herbei, um sich von mühsamer Arbeit zu entlasten – und plötzlich geraten die Dinge außer Kontrolle. Genau diese Mischung aus Sehnsucht nach Entlastung und Angst vor Kontrollverlust prägt die Haltung vieler Beschäftigter gegenüber KI.“

Ein Stresstest für Führung und Zusammenarbeit

Psychologisch ist KI also für die Arbeitswelt ein Stresstest. Sie konfrontiert Unternehmen nicht nur mit technischen, sondern mit kulturellen und emotionalen Herausforderungen. 63 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Hoffnungen im Umgang mit KI überwiegen, bei 20 Prozent überwiegt die Angst. Doch solange die verdrängte Angst vor Ersetzbarkeit nicht angesprochen wird, bleibt sie wirksam – und führt zu Spannungen in Teams, Misstrauen und verunsicherter Führung.

„Gerade in Zeiten einer so tiefgreifenden Disruption wie durch KI brauchen Menschen Sicherheit, Orientierung und Wertschätzung“, betont Hanna Daum, Geschäftsführerin der randstad Stiftung. „Nur wenn Beschäftigte das Gefühl haben, dass ihre Kompetenzen weiterhin wichtig bleiben und ihr Beitrag gesehen wird, können sie KI als Ressource annehmen statt als Bedrohung. Genau hier setzt die randstad Stiftung an: Seit 2005 engagieren wir uns dafür, unsere Arbeitskultur menschlicher zu gestalten und die Motive zu verstehen, die über die Haltung zur Zukunft entscheiden – weit mehr als die Technik allein.“

Was Unternehmen beachten sollten

Um KI konstruktiv in die Arbeitswelt zu integrieren, braucht es mehr als technische Kompetenz. Entscheidend sind:

- klare Leitplanken und Regeln, die Sicherheit und Orientierung schaffen

- Transparenz in Kommunikation und Zielen, um Vertrauen aufzubauen

- Verbindung von HR und Data, um den Prozess der Transformation gemeinsam sinnvoll zu steuern

- Partizipation, die Mitarbeitende aktiv einbindet und Experimente zulässt

- Bildung & Training, das technische, kulturelle und ethische Dimensionen verbindet

- Sinnstiftung neu denken: Empathie, Kreativität und Verantwortung bewusst betonen

- mutige Nutzung fördern, damit KI nicht nur defensiv abgewehrt, sondern aktiv gestaltbar wird

Fazit

Die Ergebnisse zeigen: KI ist für die Arbeitswelt ein mächtiges Versprechen und zugleich eine psychologische Herausforderung. Während viele Beschäftigte Faszination und Unterstützung erleben, bleibt die unausgesprochene Angst vor Ersetzbarkeit wirksam. Noch fehlen klare Regeln, Visionen und kulturelle Narrative, die Sicherheit geben.

Gelingt es Unternehmen, diese Ängste ernst zu nehmen, offene Diskussionen zu ermöglichen und positive Leitbilder zu entwickeln, kann KI von einer Quelle der Verunsicherung zu einer gestaltbaren Ressource werden – und zum Motor einer neuen Arbeitskultur.

Repräsentative Grundgesamtheit mit Fokus auf KI und Arbeit

Die Grundgesamtheit wurde über eine repräsentative Bruttostichprobe abgebildet (nach Alter, Geschlecht und Region). Innerhalb dieser Stichprobe haben wir dann gezielt jene Personen betrachtet, die angeben, gelegentlich KI im Arbeitsalltag zu nutzen. Die Ergebnisse sind also repräsentativ für die Gruppe der KI-Nutzenden im Arbeitsalltag in Deutschland im Alter von 30–60 Jahren mit einer Erwerbstätigkeit ab 20 Stunden – nicht für die Gesamtbevölkerung.

Über das rheingold Institut :

rheingold führt pro Jahr ca. 5.000 zweistündige Explorationen zu allen Bereichen des Alltagslebens durch. Wir, rund 45 feste und 55 freie Mitarbeiter, erforschen Märkte, Medien und Kultur. Daraus ist ein einzigartiger Erfahrungsschatz zu den unterschiedlichsten Themen geworden. Von ganz intimen menschlichen Phänomenen bis hin zur Politik und Alltagskultur. rheingold verfügt damit über das umfassendste, stets aktuelle, qualitative Wissen über Verbraucher weltweit.

Über die ranstad Stiftung:

Seit 2005 engagiert sich die randstad stiftung mit bildungs- und berufsbezogenen Projekten für unsere Arbeitskultur. Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen und Organisationen Veränderungen in der Lern- und Arbeitswelt erkennen, verstehen und nachhaltig in konstruktive Handlungen umsetzen können. Die randstad stiftung möchte dazu beitragen, unsere Arbeitskultur menschlicher zu gestalten und Öffentlichkeit wie Gesellschaft für die Zukunft von Bildung und Arbeit zu sensibilisieren.