Hanau/Köln Mai 2024 Haben Städte eine Seele und kann mit einem differenzierten psychologischen Wissen darüber Stadtentwicklung positiv beeinflusst werden? Die Hanauer Kathinka-Platzhoff-Stiftung hat mit dieser Annahme das rheingold Institut beauftragt, mittels tiefenpsychologischer Interviews eine Studie zur inneren Verfassung der Stadt Hanau durchzuführen.

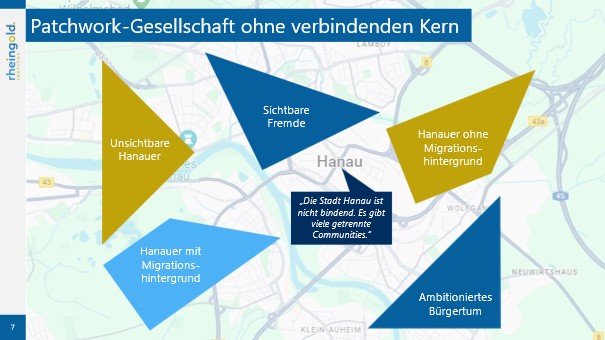

Ein zentrales Ergebnis: Hanau erscheint insgesamt als eine Patchwork-Gesellschaft ohne verbindenden Kern. In den Tiefeninterviews mit den Bürgern und Bürgerinnen von Hanau wird keine übergreifende Stadt-Identität spürbar. Eine Identifikation erfolgt meist über den Stadtteil, in dem man lebt oder das eigene unmittelbare Umfeld. Mit einem fast touristischen Blick werden zwar einige Sehenswürdigkeiten beschrieben, aber diese Postkarten-Anmutungen verbinden sich nicht zu einem stimmigen und charakteristischen Gesamtbild der Stadt Hanau. Das Identitätsvakuum der Stadt Hanau wird dabei durch eine überschwängliche, schwärmerische und märchenhaft anmutende Idealisierung kompensiert. Die Kehr- und Schattenseiten, die das Leben in einer Stadt mit sich bringt, werden versucht, aus Hanau herauszuhalten und meist auf die Nachbarstädte Frankfurt und Offenbach projiziert.

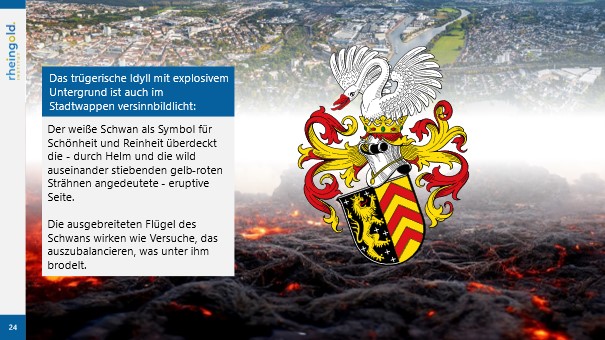

Dadurch soll das idealisierte Bild der Stadt aufrechterhalten werden, allerdings auf Kosten einer aktiven Auseinandersetzung mit den Problemen und Kehrseiten der Stadt. Die Ausgrenzung der verspürten hässlichen, bedrohlichen oder zerstörerischen Züge der Stadt, schafft eine Überhöhung, die unmöglich aufrecht zu erhalten ist. Unter der idealisierten und schön gemachten Oberfläche rumort es. Hanau erscheint als ein trügerisches Idyll mit explosivem Untergrund.

Die abgespaltenen, explosiven und zerstörerischen Kehrseiten der Lebenswirklichkeit sind in der jüngeren Geschichte Hanaus jedoch dreimal mit aller Macht über die Stadt hereingebrochen, zuerst eine massive Zerstörung an einem Tag im zweiten Weltkrieg, dann durch einen schwerwiegenden Atomskandal in den 80er Jahren.

Das Attentat vom Februar 2020 stellt das dritte und aktuell letzte Trauma der Stadt Hanau dar, die dreimal mit einer ungeheuren Wucht erlebt hat, wie Entwicklungen sich verkehren können. Urplötzlich kann das Ideale ins Zerstörerische umkippen.

Das Attentat ist nach wie vor eine offene Wunde wie auch ein Kainsmal der ganzen Stadt. Ein adäquater Verarbeitungs- und Trauerprozess ist durch den unmittelbar erfolgten Lockdown wie auch den als nicht ausreichend respektvoll erlebten Aufarbeitungsprozess bis heute blockiert.

Diese aus der dreifachen Traumatisierung erwachsende ständig schwelende und brodelnde Angst vor der nächsten Katastrophe hat zu einer Verfestigung einer Stilllegungs-Konstruktion geführt. Psychologisch betrachtet hat sich Hanau in einen Dornröschen-Schlaf begeben, der einerseits die Umkipp-Gefahr bannen soll, andererseits aber auch eine schützende Abschottung vor den Schuldvorwürfen und Atom- oder Rassismus-Stigmatisierungen darstellen soll, die vor allem von außen auf die Stadt einprasseln. Stillstand und Abwehr sollen den märchenhaften Idealzustand konservieren.

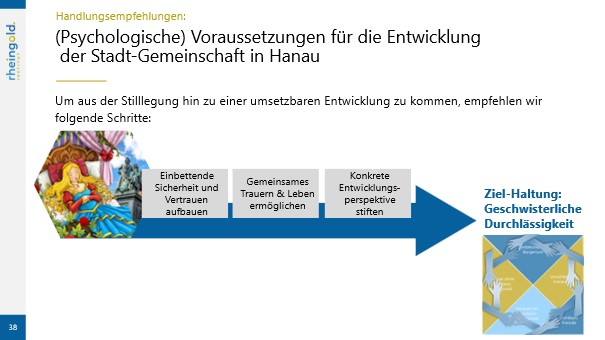

Diese angstvolle und abwehrende Stilllegung könnte durch eine durchlässige Haltung ersetzt werden, die Abkapselung und Perfektions-Ansprüche überwindet und dadurch Zusammenhalt und Entwicklung fördert. Drei Schritte wären dazu nötig:

1. Einbettende Sicherheit und Vertrauen aufbauen

Die weitere Stadtentwicklung braucht einen sicheren und verlässlichen Rahmen, ein stabiles Gleisbett. Ein grundlegendes Sicherheitsgefühl für alle Bürgerinnen und Bürger muss etabliert werden, das die Stadt als Schutzraum erlebbar macht und Vertrauen in die Institutionen und die Polizei stärkt bzw. wiederherstellt.

2. Gemeinsames Trauern und Lebensfreude ermöglichen

Das schmerzliche Innehalten und gemeinsame Trauern ist die Voraussetzung für Lebensfreude und eine vitale Entwicklung der Stadt. Trauern ist ein lebenswichtiger Prozess, um auch Abschied zu nehmen von lebensfernen Idealisierungen, die bereits vor dem Attentat die Stadt Hanau behindert haben.

Die offene Wunde „Attentat“ dynamisiert derzeit das Auseinanderdriften der Stadt: Die einen fühlen sich in ihrem Leid weder gesehen noch verstanden und können ihre Wut nicht in Trauer verwandeln. Die anderen verstocken in der Ausblendung des Attentats und können ihre Reaktanz nicht durch Trauer auflösen. Hier braucht die Stadt lebendige Begegnungsräume, in denen die verschiedenen Gruppierungen der Stadt sich aufeinander zubewegen können.

3. Konkrete Entwicklungsperspektive stiften

Die Bürger wünschen sich eine vitale Entwicklung der Stadt, die ihnen ermöglicht, stolz auf Hanau zu sein. Die Stadt Hanau braucht daher eine konkrete und die ganze Stadt übergreifende Entwicklungsperspektive. Eine solche konkrete Perspektive kann sich in einem erfolgreichen Sportverein, einer Universität, FH oder kulturellen Leuchtturmprojekten manifestieren. Dies kann eine gemeinsame Identität stiften.

Die Entwicklung einer Zukunftsvision für die Stadt und daraus abgeleitete Projekte sollten – idealiter durch die Einrichtung eines Bürgerrates – auf eine breite Basis gestellt werden.

Ziel ist es, eine Haltung zu etablieren, die durch eine geschwisterliche Durchlässigkeit geprägt ist.

Die Kathinka-Platzhoff-Stiftung ist eine wertegebundene Stiftung, die mit verschiedenen Projekten positiv in den Sozialraum Hanau wirkt und für alle Menschen und Generationen gleichermaßen Angebote bereithält.

Um den Impact der Stiftung zu erhöhen und herauszufinden, was die Menschen in Hanau bewegt, wurde Anfang 2024 das rheingold Institut aus Köln beauftragt mittels tiefenpsychologischer Interviews eine Studie zur Situation des Lebens in Hanau durchzuführen.

Die Zentrale Fragestellung dabei war: Was macht Hanau aus und wie kann die Einheit der Stadt-Gesellschaft gestärkt werden. Auf Basis der Ergebnisse sollen konkret neue Angebote der Stiftung für die Menschen in Hanau entwickelt werden.

Gleichzeitig möchte die Kathinka-Platzhoff-Stiftung mit den Ergebnissen den Dialog der Menschen in Hanau anstoßen und der Politik Anregungen zur Stärkung des Miteinanders in Hanau und zur Umsetzung einer sozialen Stadtentwicklung geben.

Langfassung der Ergebnisse:

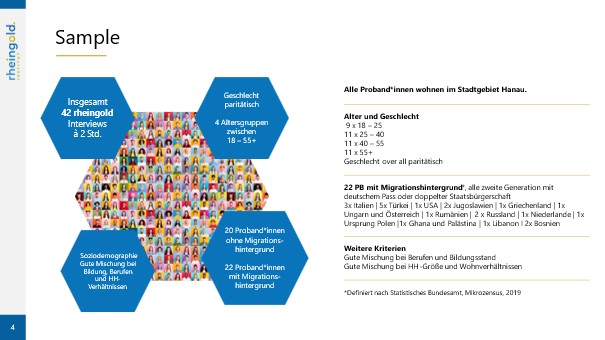

Ziel und Stichprobe der Studie: Ziel der Studie war ein grundlegendes psychologisches Verständnis, wie die Menschen ihre Stadt Hanau wahrnehmen und wie das Miteinander in der Stadt verbessert werden kann. Im Rahmen der Studie wurden 42 Bürger und Bürgerinnen in intensiven zweistündigen psychologischen Tiefeninterviews befragt. Diese Stichprobengröße hat sich bei qualitativ-psychologischen Studien bewährt. Sie ist im statistischen Sinne nicht repräsentativ – dazu bräuchte es über 1000 Probanden. Die Stichprobengröße genügt aber dem Kriterium der psychologischen Repräsentativität: Gewährleistet wird dabei – durch die differenzierte Zusammensetzung der Stichprobe und einen ausführlichen, mehrstufigen Analyse-Prozess -dass alle relevanten Aspekte, Bedeutungs-Dimensionen und Wirkungsfaktoren repräsentiert werden, die das Bild der Stadt Hanau bestimmen. Während der letzten 10 durchgeführten Interviews bestätigten sich die Befunde aus den vorigen 32 Explorationen. Das berechtigt zu der Annahme, dass weitere Explorationen keinen weiteren Erkenntnisgewinn gebracht hätten.

Die Ergebnisse der Studie

Patchwork-Gesellschaft ohne verbindenden Kern

In den Tiefeninterviews mit den Bürgern und Bürgerinnen von Hanau wird keine übergreifende Stadt-Identität spürbar. Eine Identifikation erfolgt meist über den Stadtteil, in dem man lebt oder das eigene unmittelbare Umfeld. Mit einem fast touristischen Blick werden zwar einige Plätze, Sehenswürdigkeiten und Museen beschrieben, aber diese Prestige-Projekte oder Postkarten-Anmutungen verbinden sich nicht zu einem stimmigen und charakteristischen Gesamtbild der Stadt Hanau. Für viele Pendler ist Hanau zudem ein Art Transitstadt, die man zum preiswerten Wohnen nutzt, zu der man aber keine tiefere Bindung entwickelt.

Auch der Blick auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Hanau offenbart eher das Trennende als das Vereinende: „Jeder ist unter sich. Innerhalb bestimmter Gruppen gibt es Gemeinschaften, aber niemand sagt: „Hey ich bin Hanauer“. Hanau erscheint als eine Patchwork-Gesellschaft ohne verbindenden Kern, in der sich fünf Gruppierungen differenzieren lassen:

Hanauer ohne Migrations-Hintergrund geben sich weltoffen, sind aber häufig enttäuscht und eingeschüchtert von den Entwicklungen der letzten Jahre. Viele der alteingesessenen Hanauer finden keinen Anschluss in migrantische Milieus. Der „neue Zuzug“ von Migranten bereitet ihnen große Sorgen und forciert ihren Rückzug in ihre angestammten Viertel.

Hanauer mit Migrations-Hintergrund zeigen sich solidarisch mit den Ur-Hanauern und grenzen sich in ihrer Selbstbeschreibung deutlich von „den neuen Migranten“ ab. Zur Stadt Hanau fühlen sie sich zugehörig und sie schätzen die Innenstadt, in der sie ansprechende Geschäfte und Cafés finden und ihre Community treffen.

Ambitioniertes Bürgertum. Hier finden sich meist akademische, deutsche Ur-Hanauer, die sich oft engagiert für ihre Stadt einsetzen. Sie verfügen über die notwendigen Ressourcen, um sich einzubringen, sind oft aber ratlos, wie gemeinsam ein besseres Hanau geschaffen werden kann. Mitunter haben sie aber auch Berührungsängste mit den anderen Gruppen.

Unsichtbare Hanauer sind meist „besser gestellt“ und leben in den Wohnprojekten auf den Konversionsflächen. Sie werden als Gated-Community beschrieben, die nichts für die Stadt täte, sondern Hanau nur wegen des günstigen Wohnraums nutze. Viele Hanauer sehen diese neuen Bewohner bevorzugt von der Stadt behandelt.

Sichtbare Fremde sind oft neu Hinzugezogene mit Mitrationshintergrund, die nicht integriert sind und zu denen die anderen Gruppen keinen persönlichen Bezug haben. Sie wirken daher fremd und werden von den Hanauern mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen als bedrohlich wahrgenommen und oft als Sündenbock genutzt. Man kann nicht verorten, wo genau diese Menschen leben. Vor allem Gruppen junger Männer sind in der Innenstadt (Freiheitsplatz, Busbahnhof) sehr präsent.

Kompensatorische Idealisierung der Stadt

Das Identitätsvakuum der Stadt Hanau wird durch eine überschwängliche, schwärmerische und märchenhaft anmutende Idealisierung kompensiert: „Hanau ist sympathisch und vielfältig. Man kann viel sehen und erleben, viele Nationalitäten und Mentalitäten sind hier zu finden. Auch die Arbeitgeber und Einkaufsmöglichkeiten sind super.“ Hanau wird dann als Idyll beschrieben – als kleinste Großstadt mit vielfältigen auch gastronomischen Möglichkeiten, jedoch ohne die Probleme und Nachteile einer wirklichen Großstadt: „In Hanau gibt es keinen einzigen Obdachlosen, soziale Probleme haben wir hier einfach nicht bei uns.“ Hanau wird dann in den höchsten Tönen gelobt, allerdings erschöpft sich das Lob in der oberflächlichen Aufzählung von Parks und Museen, dem Schloss Philippsruhe, dem Denkmal der Brüder Grimm oder der Beschreibung schöner Geschäfte: „Es gibt so Plätze am Rathaus und vor dem Goldschmiedemuseum, da ist es einfach märchenhaft schön.“

Auslagern der Schattenseiten in andere Großstädte

Die Kehr- und Schattenseiten, die das Leben in einer Stadt mit sich bringt, werden versucht, aus Hanau herauszuhalten und meist auf die Nachbarstädte Frankfurt und Offenbach projiziert: „In Frankfurt würde ich nicht gerne wohnen, wenn ich sehe, was da für Leute abhängen an der Hauptwache oder am Bahnhof.“ „Sodom und Gomorra gibt es in anderen Großstädten, aber hier nicht.“

Dadurch soll das idealisierte Bild der Stadt aufrechterhalten werden, allerdings auf Kosten einer aktiven Auseinandersetzung mit den Problemen und Kehrseiten einer Stadt. Die Ausgrenzung der verspürten hässlichen, bedrohlichen oder zerstörerischen Züge der Stadt, schafft eine Überhöhung, die unmöglich aufrecht zu erhalten ist. „Bei uns ist hingegen weniger Kriminalität, es ist bürgerlicher und familiengeeigneter, da nicht so bedrohlich.“

Trügerisches Idyll mit explosivem Untergrund

Die beunruhigenden und explosiven Kehrseiten der Stadt, die weggehalten werden sollen, machen sich jedoch atmosphärisch in den Interviews immer wieder bemerkbar. Oft werden sie nicht offen ausgesprochen, aber sie artikulieren sich in Gefühlen des Unwohlseins und Gruselns, in einem angespannten Schweigen oder in plötzlichen und wütenden Spannungsentladungen. Hanau erscheint dann als ein trügerisches Idyll mit explosivem Untergrund. Unter der idealisierten und schöngemachten Außenseite rumort es: „Hanau ist wie ein Vulkan mit Blumen drauf, man versucht, alles schön zu halten, aber unter der Oberfläche brodelt es.“

Traumatische und schicksalshafte Verkehrungs-Erfahrungen der Stadt

Die abgespaltenen, explosiven und zerstörerischen Kehrseiten der Lebenswirklichkeit sind in der jüngeren Geschichte Hanaus jedoch dreimal mit aller Macht über die Stadt hereingebrochen.

- Hanau ist gegen Ende des 2. Weltkrieges in einer einzigen Nacht zu 90 Prozent zerstört worden

In einem 20-minütigen Angriff in der Nacht zum 19. März wurde die Brüder Grimm-Stadt durch einen alliierten Fliegerangriff in Schutt und Asche gelegt. 2500 Menschen verloren ihr Leben und die historische Innenstadt wurde in eine Trümmerwüste verwandelt. Die Stadt wurde vollständig zerstört und die Narben des Krieges sind heute noch im Stadtbild sichtbar.

- Hanau gilt in den 80er Jahren als Atomstadt und wird mit dem größten Skandal der deutschen Atomindustrie verbunden

Im Jahr 1988 flog der Atomskandal in Hanau auf. Führende Manager der Hanauer Firma Transnuklear wurden daraufhin angeklagt, im großen Stil Atommüll in Belgien unsachgemäß entsorgt und teilweise ins Meer gekippt zu haben.

- Im Jahre 2020 erschüttert ein rassistisches Attentat Hanau und die Bundesrepublik

Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach erschoss er seine Mutter und sich selbst. Das Bundeskriminalamt stufte die Morde des von paranoiden Wahnvorstellungen geprägten Täters als rechtsextrem und rassistisch motiviert ein.

Exkurs zum Attentat: Das Attentat stellte für die Stadt Hanau und alle Bürger und Bürgerinnen ein traumatisierendes Ereignis dar. Über das Attentat wurde in jedem Interview ungestützt gesprochen und viele haben einen persönlichen Bezug zum Attentat und können sich noch genau an die verstörenden Abläufe und Augenblicke erinnern. Allerdings bringen die einen das Thema sofort aktiv auf, während die anderen es tunlichst vermeiden, um dann erst gegen Ende oder in Randbemerkungen darauf einzugehen. „Das Thema 19.02. ist wie eine offene Wunde. Ich kann persönlich schwer damit abschließen. Viele andere haben das längst zur Seite geschoben.“

Nach dem Attentat gab es eine beginnende Verarbeitung und den Versuch einer Stärkung der Stadtgesellschaft (Hanau steht zusammen) durch den gemeinsamen Trauerprozess.

Allerdings wurde dieser durch Corona und den Lockdown im März 2020 massiv gestört bzw. abgebrochen. „In so einer Situation hätten wir alle Trost und Nähe gebraucht, aber man durfte sich weder umarmen noch sich die Hände schütteln. Und Kontakt mit Fremden außerhalb der Familie war verpönt.“ Durch die Pandemie wurde ein Sekundärtrauma verursacht, das die seelische Verarbeitung des schrecklichen Attentats blockiert hat: „Man rückte schon direkt zusammen kurz danach, aber dann kam Corona und jetzt habe ich das Gefühl, dass durch den Anschlag die Kluft noch tiefer ist als vorher.“ Vertieft wurde die Kluft auch durch die von vielen Bürgern – quer durch alle Segmente – als unbefriedigend erlebte Aufklärungsarbeit rund um den verschlossenen Notausgang in der Shisha-Bar und den in der Nacht des Attentates nicht besetzten Polizei-Notruf. Sowie den als wenig respektvoll erlebten Umgang mit den Angehörigen. Dies führte bei vielen Angehörigen zu einem Tertiärtrauma, das u.a. die Trauerarbeit bis heute behindert.

Das Attentat als offene Wunde und Kainsmal der Stadt

Hanauer Bürger – auch nach 2020 Zugezogene – werden in sozialen Situationen, sobald sie sich als „Hanauer“ outen, häufig mit dem Attentat konfrontiert und müssen sich dazu verhalten. Menschen außerhalb der Stadt verbinden mit Hanau fast ausschließlich das traumatisierende Attentat. Die Stadt erhält meist kein Mitleid, sondern es wird mit dem Finger auf Hanau gezeigt. Statt Mitfühlen, heißt es für viele Außenstehende: Hanau = Rassismus. „Das ist immer das Erste, was kommt, dabei ist Hanau doch so viel mehr als der Anschlag.“ Die Hanauer erleben diesen verengten Blick auf ihre Stadt als wenig gerecht: Es wirkt wie ein Kainsmal, das der Stadt anhaftet, das den Blick auf das verstellt, was die Stadt auch auszeichnet und erfolgreich gemacht hat.

Stilllegung: Dornröschen-Schlaf und Dornenhecke als doppelter Schutz

Das Attentat vom Februar 2020 stellt das dritte und aktuell letzte Trauma der Stadt Hanau dar, die dreimal mit einer ungeheuren Wucht erlebt hat, wie Entwicklungen sich verkehren können. Urplötzlich kann das Ideale ins Zerstörerische umkippen. Diese ständig schwelende und brodelnde Verkehrungs- und Umkippgefahr hat zu einer Verfestigung einer Stilllegungs-Konstruktion geführt. Psychologisch betrachtet hat sich Hanau in einen Dornröschen-Schlaf begeben, der einerseits die Umkipp-Gefahr bannen soll, andererseits aber auch eine schützende Abschottung vor den Schuldvorwürfen und Atom- oder Rassismus-Stigmatisierungen darstellen soll, die vor allem von außen auf die Stadt einprasseln.

Die Gefahren und Risiken, die mit jeder Entwicklung verbunden sind, sollen durch den Dornröschen-Schlaf eingedämmt werden. Die Dornenhecke ist Sinnbild für die Abwehr von belästigenden Zugriffen von außen. Stillstand und Abwehr sollen den märchenhaften Idealzustand konservieren.

Abwehr- und Entwicklungsmechanismen der Stadt Hanau

Der Dornröschen-Schlaf versinnbildlicht die psychologische Konstruktion einer Stadt, die sich zwischen einer versuchten Stilllegung auf der einen Seite und einer konsequenzlosen Verlebendigung auf der anderen Seite bewegt.

Beide Seiten lassen sich durch jeweils drei Mechanismen näher charakterisieren.

Idealisieren: Dieser – eingangs bereits beschriebene – Zug stellt dem Identitäts-Vakuum und den problematischen Stigmatisierungen der Stadt ein märchenhaft anmutendes Idealbild entgegen: „Ich kann mir nichts vorstellen, was besser sein könnte. Eigentlich ist doch alles schon perfekt hier.“

Einher geht die Idealisierung mit einer Vermeidungsstrategie: Alles was nicht ins einladende Idealbild hineinpasst, wird (ähnlich wie die 13. Fee im Dornröschen-Märchen) ausgeblendet oder ausgegrenzt. In dieser Logik werden Orte oder Personen gemieden, die das Wunschbild gefährden könnten.

Totschweigen: Dieser Zug zeigt sich in vielen Gesprächen. Bestehende Probleme werden versucht, obwohl sie gesehen werden, durch ein Nichtansprechen nichtexistent zu machen: „Vieles wird zugedeckt, nicht thematisiert.“

Damit ist die Hoffnung verbunden, das Explosible und Schwierige, das mit den Problemen verbunden ist, aus der Stadt herauszuhalten: „In Hanau wird über Probleme nicht gesprochen. Wir tun einfach immer so, als wären alle Menschen hier Freunde.“ Vor allem das permanente Erinnert-Werden an den Anschlag soll durch das Totschweigen unterbunden werden: „Ja, was da bei dem Attentat passiert ist, das ist schlimm, aber irgendwann ist auch mal gut.“ Wer das Schweigen durchbricht, hat mitunter Angst, selbst Zielscheibe von Angriffen zu werden: „Die meisten sind zu feige, um alles offen anzusprechen.“

Sortieren und Separieren: Probleme, die sich nicht totschweigen lassen, werden wegsortiert, separiert und auf andere Personen oder Orte projiziert: „In Offenbach war es noch wilder, da leben die, die es in Frankfurt nicht geschafft haben. Deshalb bin ich damals von dort nach Hanau gezogen.“

Probleme werden in dieser Logik oft pauschalisierend bestimmten Personengruppen zugeschrieben, z.B. „migrantischen Männern“ am Freiheitsplatz oder der „rassistischen Polizei“. „Die (Männer mit Migrationshintergrund) benehmen sich wie die P…..! Die muss man genau so behandeln, sonst lernen die das nicht. […] Ohne die wäre in Hanau alles viel besser.“

Durch diese Schuldzuweisungen vertiefen sich soziale Gräben und die Integration der verschiedenen Personengruppen wird schwieriger: „Früher gab es definitiv ein größeres Gemeinschaftsgefühl und viel Teilhabe. Das hat sich in letzter Zeit geändert, heute ist man gespalten.“

Konsequenzlose Verlebendigung

Jenseits der drei Stilllegungs-Züge gibt es in der Stadt Hanau aber auch eine große Sehnsucht nach Verlebendigung und einem aktiven Erwachen. Aber diese Sehnsucht weckt gleichzeitig auch wieder Ängste, dass damit brachliegende Zerstörungskräfte aktiviert werden könnten und die Stadt wieder – wie so häufig in ihrer jüngeren Geschichte – in ungeheuerliche Verkehrungen geraten könnte. Dadurch wird unbewusst versucht, die Verlebendigung der Stadt konsequenzlos – in einer Art „wasch mich, aber mach mich nicht nass“ Logik – zu halten.

Vermeiden und abwarten: Hanau wird als stagnierend in seiner Entwicklung erlebt, da viele Bürger und Bürgerinnen in einer abwartenden Haltung verharren. Baustellen und Projekte werden oft als „ewige Baustellen“ gesehen: „Es wird zu lange gewartet, bis wirklich was umgesetzt wird.“

Oft werden Entwicklungen aufgeschoben, statt sie beherzt anzugehen. Mitunter verpuffen sie auch in einem plötzlichen Aktionismus. „Es tut sich doch so viel in Hanau, aber oft ist das ein Aktionismus, der in stillgelegten Projekten mündet.“

Märchenhafte Zuversicht: Die abwartende Haltung wird oft ergänzt durch ein Prinzip Hoffnung, dass am Ende doch alles gut werden wird. Auch ohne eigenes Zutun oder erkennbare Fortschritte glaubt man daran, dass sich Probleme von selber lösen werden und sich vieles zum Besseren wenden werde. Konkrete Entwicklungs- und Lösungsschritte werden dann ersetzt von einem magischen Denken oder in Erlösungsphantasien im Hinblick auf den Oberbürgermeister oder städtische Initiativen: „Die werden das schon regeln.“

Entwicklung im Kleinen: Im Laufe der Interviews kommen viele kleine Aktionen zur Sprache: Pop-Up Läden, Initiativen und Kunstprojekte – die Stadt Hanau strotzt nur so vor kleinen Aktionsgruppen, die aber oft nur im eigenen kleinen Kreis wahrgenommen werden: „Es gibt so viele Veranstaltungen in den ganzen Vierteln, aber man bekommt davon so selten etwas mit.“ Das Fehlen einer einenden Vision für ein gemeinsames Zielbild der Stadt führt jedoch zu teilweise unkoordiniertem Aktionismus. Viele Projekte befassen sich mit ähnlichen Themen, doch aufgrund unterschiedlicher Meinungen und fehlendem Dialog agieren sie teilweise gegeneinander anstatt miteinander. Das führt dazu, dass trotz zahlreicher Aktivitäten keine nachhaltige, für jeden sichtbare Entwicklung entsteht: „Hanau ist irgendwie bunt und wuselig, aber ohne Konzept. In der Stadt gibt es mal hier und mal da ‘ne versprengte Märchenstatue oder so ‘ne bemalte Straße. Aber das hat alles nicht Hand und Fuß.“ Stattdessen verbrennen die Projekte wie Strohfeuer, anstatt langfristig eine verbindende und zukunftsgerichtete Kraft zu entwickeln.

Schritt 1: Einbettende Sicherheit und Vertrauen aufbauen

Die weitere Stadtentwicklung braucht einen sicheren und verlässlichen Rahmen, ein stabiles Gleisbett. Ein grundlegendes Sicherheitsgefühl muss etabliert werden, das die Stadt als Schutzraum erlebbar macht und Vertrauen in die Institutionen und die Polizei stärkt bzw. wiederherstellt.

Öffentliche Orte sollten zu sicheren Begegnungsstätten gemacht werden – unter anderem durch Beleuchtungskonzepte vor allem in den Parks. In der Innenstadt kann eine weitere Verkehrsberuhigung das Sicherheitsgefühl der Fußgänger erhöhen und die Aufenthaltsqualität steigern. Vor alle am zentralen Busbahnhof am Freiheitsplatz sollte das Sicherheitsgefühl erhöht werden. Aktuell trauen sich vor allem Frauen nicht, alleine Bus zu fahren.

Das Vertrauen in die Polizei sollte gestärkt werden, einerseits durch ihre Präsenz, andererseits durch eine Haltung, die die Polizei als Freund und Helfer aller Hanauer Bürger erlebbar macht. Die Polizei sollte eher in der Logik eines Dorfpolizisten als in der SEK-Logik auftreten. Sie sollte stets ansprechbar sein, wohlwollend auf alle Bürger blicken und ihnen ohne Vorverurteilung freundlich und auf Augenhöhe begegnen. In Gefahrenmomenten sollte sie schnell und entschlossen durchgreifen.

2. Schritt: Gemeinsames Trauern und Lebensfreude ermöglichen

Das schmerzliche Innehalten und gemeinsame Trauern ist die Voraussetzung für gemeinsame Lebensfreude und eine vitale Entwicklung der Stadt. Trauern ist ein lebenswichtiger Prozess, um auch Abschied zu nehmen von lebensfernen Idealisierungen, die bereits vor dem Attentat die Stadt Hanau behindert haben.

Trauern ist aber auch ein heilsamer Übergangs-Prozess, der die noch nicht ausgeheilten traumatischen Entwicklungen rund um das Attentat behandeln kann. Aktuell dominieren in Bezug auf das Attentat gegenseitige Anschuldigungen, eine schwelende Wut sowie ein tiefes Misstrauen. Das blockiert die weitere Entwicklung und ein Zusammenwachsen der Stadt.

Die offene Wunde „Attentat“ dynamisiert derzeit das Auseinanderdriften der Stadt: Die einen fühlen sich in ihrem Leid weder gesehen noch verstanden und können ihre Wut nicht in Trauer verwandeln. Die anderen verstocken in der Ausblendung des Attentats und können ihre Reaktanz nicht durch Trauer auflösen.

In einem symbolischen Akt – analog dem Kniefall Willi Brandts in Warschau – kann der traumatischen Wirkungen des Attentats für Angehörige und die gesamte Stadtgesellschaft gedacht werden.

Das gemeinsame Trauern und das Abschiednehmen von lebensfeindlichen Idealen und Perfektionsansprüchen kann Freiräume eröffnen, das Leben wieder gemeinsam zu feiern. Feste – das Bürgerfest, die Brüder-Grimm-Festspiele oder der Faschingsumzug finden großen Anklang, sollten sich aber noch weiter öffnen und so allen Bürgern zugänglich gemacht werden. Groß ist die Sehnsucht, dass auch Feste direkt in die Innenstadt verlegt werden, um sie zu beleben: „Hanau darf kein Raum nur zum Wohnen sein, sondern zum richtigen Erleben. Wir brauchen mehr Feste und Veranstaltung, Karnevalsumzüge dürfen nicht abgesagt werden!“

3. Schritt: Konkrete Entwicklungsperspektive stiften

Die Bürger wünschen sich eine vitale Entwicklung der Stadt, die ihnen ermöglicht, stolz auf Hanau zu sein. Die Stadt Hanau braucht daher eine konkrete und die ganze Stadt übergreifende Entwicklungsperspektive. Eine solche konkrete Perspektive stiftet eine gemeinsame Identität, jenseits uneinlösbarer Idealisierungen.

Neben den Schutzräumen und Begegnungsräumen braucht die Stadt Entwicklungsräume, die eine gemeinsame Zukunftsausrichtung fördern:

Sport verbindet: Investition in einen Sportverein mit langfristig bundesweitem Erfolg, um als Schicksalsgemeinschaft Ziele zu verfolgen, zu jubeln und zu trauern.

Bildung verheißt Entwicklung: Die Ansiedlung einer Universität oder TH fördert das Selbstwertgefühl der Stadt und sorgt für eine vitale Verjüngung.

Kulturelle Leuchtturmprojekte erschaffen, die weit über Hessen hinausstrahlen, zum Beispiel bei der Umwidmung des Kaufhofs. (Bilbao-Effekt)

Die konkrete Entwicklungs-Perspektive kann dabei glaubwürdig die bestehenden Stärken und Potentiale der Stadt aufgreifen:

- Die reiche kulturelle Geschichte und Tradition Hanaus

- Die vielfältige Kunstszene, Theater, Museen, Galerien und den beliebten Wochenmarkt

- Historische Sehenswürdigkeiten wie Schloss Philippsruhe, Wilhelmsbad und der Geburtsort der Brüder Grimm

- Die lebendige Wirtschaft und wichtiger Standort für führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Heraeus oder Dunlop

- Die multikulturelle Stadt mit ihrer vielfältigen Bevölkerung

- Die Natur und die Umgebung: Mainufer, viele Parks und Naturgebiete

Die Entwicklung einer Zukunftsvision für die Stadt und daraus abgeleitete Projekte sollten – idealiter durch die Einrichtung eines Bürgerrates – auf eine breite Basis gestellt werden.

Ziel-Haltung: Geschwisterliche Durchlässigkeit

Durch die Brüder Grimm gehört die produktive Brüderlichkeit zu den Kern-Attributen der Stadt. Diese Brüderlichkeit könnte zu einer modernen, geschwisterlichen Durchlässigkeit weiterentwickelt werden: eine Haltung, die Abkapselung und Perfektions-Ansprüche überwindet und dadurch Zusammenhalt und Entwicklung fördert.

Die geschwisterliche Durchlässigkeit erfolgt dann auf zwei Ebenen:

Geschwisterliche Durchlässigkeit im Hinblick auf Fremdes

Hanau wird zum Vorbild für eine Stadtkultur, die die Begegnung zwischen den Kulturen und den einzelnen Gruppierungen fördert. In dieser Logik könnten zum Beispiel die Märchen der Brüder Grimm und die Märchen aus 1001 Nacht in einem Themenpark verknüpft werden.

Geschwisterliche Durchlässigkeit im Hinblick auf Unperfektes

Die Stadt erwacht aus dem Dornröschenschlaf und überwindet ihr stilllegendes Idealbild durch ihren Mut zum Experimentieren und Realisieren und ihre Bereitschaft, kleine, partnerschaftliche Entwicklungsschritte zu gehen, die auch scheitern können.

Der Zweck der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, in Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde, ist das gemeinnützige Wirken in und um Hanau. Dies setzen wir um in der wertgebundenen Förderung, Begleitung und Unterstützung von Kindern, Jugend, Familie und Senioren.